Article de Thierry Le Peut publié dans Arrêt sur Séries n°7

(décembre 2001 - aujourd'hui épuisé)

Les coulisses de la Maison Blanche vues par une série télévisée, par définition portée sur le consensus. C’est le programme alléchant que propose A la Maison Blanche, où un Président démocrate s’efforce de rester fidèle à ses principes tout en assurant une éventuelle réélection, au moment où le Républicain George W. Bush Jr succède au démocrate Bill Clinton dans le véritable Bureau Ovale.

On le sait, les séries trop politiquement marquées en provenance des Etats-Unis ne sont pas celles qui ont le plus de chance de gagner le public français, en premier lieu parce qu’elles sont trop référentielles, par opposition aux programmes fondés sur des valeurs « universelles » comme le courage, le don de soi ou les émotions tous azimuts (un créneau où Urgences triomphe depuis sept ans, probablement pour peu de temps encore). M6 en a jadis fait les frais avec Murphy Brown, qu’elle n’a plus exhumé depuis longtemps. Axée avant tout sur la comédie, Spin City a remporté un certain succès sur Canal+ en portant un regard plein de dérision et d’ironie sur le fonctionnement du « staff » du maire (imaginaire) de New York. Ce n’est pas un hasard si c’est à elle que l’on a comparé A la Maison Blanche lors de son arrivée sur France 2 au début de l’été 2001 mais le créneau choisi par cette série, précédée d’un beau succès critique aux States, est radicalement différent. L’ironie n’en est pas absente mais le ton est plus proche des dramatiques d’une heure (et pour cause, puisque c’en est une) que de la sitcom. A mi-chemin entre la combativité polémique de La Loi de Los Angeles, qui abordait davantage de front des problèmes de société dits « épineux », et des séries plus proches de la chronique et teintées de ce que l’on pourrait appeler un réalisme idéaliste comme Amy, A la Maison Blanche opte pour un montage à la fois fluide (les plans-séquences à travers les couloirs de la Maison Blanche, département « communication ») et nerveux (des dialogues brillants échangés dans l’urgence et servis par des acteurs talentueux), faisant la part belle aux dilemmes politiques et moraux en les saupoudrant de tranches de consciences individuelles. Mais n’allons pas trop vite et arrêtons-nous un instant pour voir de quoi il s’agit.

UN PRESIDENT DE FICTION

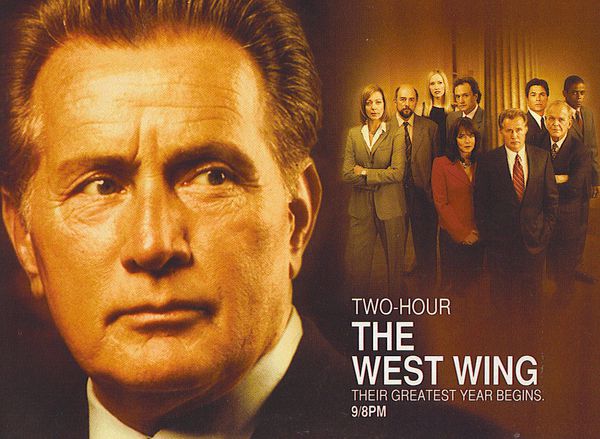

Ne nous y trompons pas, la série créée par Aaron Sorkin et servie par de véritables conseillers politiques ne se distingue pas de prime abord par son réalisme acharné. Bien au contraire. Le Président incarné par Martin Sheen (qui succède ici à une flopée d’acteurs allant de Henry Fonda à Harrison Ford en passant par Donald Moffat, E.G. Marshall ou Richard Dreyfuss dans le récent téléfilm Fail Safe / Point Limite) se présente d’abord comme un personnage de fiction qui n’a pas sa langue dans sa poche, triche au basket avec ses subordonnés et les assomme de ses réflexions personnelles érudites mais souvent dénuées d’intérêt sur les parcs naturels américains ou tout autre sujet qui éveille surtout leur ennui. Le but est très visiblement de nous peindre un chef d’Etat humain, trop humain, plein de ces faiblesses qui vous font grincer des dents dans la réalité mais rendent éminemment sympathique un personnage de fiction. La Première Dame n’est pas en reste et se signale à son tour par un caractère bien trempé mais pas toujours modéré, capable à l’occasion de plonger dans l’embarras tout le cabinet présidentiel (dans « La Première Dame sonne la cloche ») mais se rangeant finalement à la raison (d’Etat) après une explication avec son époux dans l’intimité du Bureau Ovale. Car celui-ci, à l’instar des couloirs qui l’entourent, des bureaux et des salles de conférence, est le lieu des décisions au sommet aussi bien que des aveux et confidences des uns et des autres. De même que les relations entre Monsieur et Madame le Président sont gouvernées par un amour sincère qui s’exprime dans leurs actes (en tout bien tout honneur, que les lecteurs se rassurent), de même les rapports entre le Président et son équipe reposent sur des valeurs traditionnelles comme la loyauté, l’amitié et la compassion. Lorsque le plus proche conseiller du Président est sur la sellette, c’est tout le Bureau qui se serre les coudes autour de lui pour le soustraire à la curée programmée. Et si le Président lui-même est au cœur de la tempête, il peut compter sur un dévouement qui rendrait jaloux n’importe quel dirigeant du monde réel.

Les rapports décrits dans la série sont donc tout sauf cyniques. Si elle s’inscrit dans un courant initié par le cinéma (ce qui n’a rien de nouveau), ce n’est pas pour emboîter le pas à la conspiration selon Oliver Stone ou aux magouilles d’arrière-boutique genre Primary Colors. On y voit surtout un retour à l’idéalisme susceptible de rendre au citoyen lambda sa confiance en la politique et de le rappeler en masse devant les urnes. Sur ce point, le générique sur fond de drapeau américain flottant au vent (genre cape de Superman dans Lois et Clark), de Maison Blanche hiératique et de trompettes patriotiques ne laisse subsister aucun doute.

Les personnalités réunies autour du Président exercent toutes, chacune à sa manière, une fascination semblable à celle du chef d’Etat. Le premier épisode tient d’ailleurs presque tout entier sur leurs épaules, Martin Sheen se contentant d’apparaître dans les dernières minutes, comme la révélation annoncée mais sans cesse ajournée par des problèmes plus urgents. Au passage, une idée brillante de premier épisode, à l’image du générique d’ouverture où Sheen est le dernier crédité. On ne peut pas mieux dire qu’A la Maison Blanche (« L’Aile Ouest », dans la v.o.) n’est pas une série sur le Président des Etats-Unis mais sur une équipe, comme l’ont été avant elle Hill Street Blues ou Ally McBeal, et en cela se rallie à un genre connu, codifié, où les rapports humains volontairement dramatisés gardent la prééminence. Le héros n’est pas une personne mais un lieu dans lequel des êtres humains, profondément humains, on l’a dit, cohabitent.

Une cohabitation qui se joue d’ailleurs des hiérarchies. Si les conseillers du Président, au-delà (ou en deçà) de leur devoir de réserve et de leur soumission à une certaine langue de bois, s’autorisent à passer outre les exigences du protocole, ils entretiennent eux-mêmes avec leurs subordonnés, principalement leurs secrétaires, des rapports où l’humain perce constamment, par le biais des susceptibilités, des sentiments plus ou moins mis entre parenthèses. Beaucoup des discussions de la série ont lieu entre deux portes, en mouvement, traduisant l’incapacité des personnages à s’arrêter pour examiner leurs sentiments personnels, la nécessité dans laquelle ils se trouvent de toujours aller de l’avant sans prendre le temps de réfléchir, ce qui entraîne parfois des situations difficiles, politiquement et personnellement. Bon gré, mal gré, toutes ces personnes sont, au sens propre, littéral, « embarquées dans le même bateau », et toutes savent devoir écoper si le navire prend l’eau, ce qui arrive fréquemment et, justement, à cause de « fuites » aussi impromptues qu’inopportunes.

LES HOMMES DU PRESIDENT...

A l’origine, le Président lui-même ne devait être qu’un personnage épisodique, à l’image du Maire de Spin City qui n’apparaît pas systématiquement. Puis les producteurs décidèrent d’en faire un protagoniste au même titre que ses collaborateurs, ce qui devait forcément affecter l’ensemble de la série, le Premier Personnage des Etats-Unis possédant une aura à laquelle ses subordonnés ne pouvaient guère prétendre. Descendant de l’un des signataires de la Constitution des Etats-Unis, Joshia Bartlet, Jed dans l’intimité, occupe la Maison Blanche depuis moins d’un an lorsque débute la série. Ancien gouverneur du New Hampshire, membre du Congrès à trois reprises, diplômé en économie, il appartient au Parti Démocrate et prend les traits de Martin Sheen, l’acteur principal d’Apocalypse Now, père de Charlie Sheen qui a succédé à Michael J. Fox dans Spin City. Sheen, qui fut nominé au Golden Globe pour son interprétation du Président Kennedy dans une mini-série de 1993, fut aussi récompensé par la Fondation Imagen pour avoir livré des interprétations positives de Latino-américains, et n’a jamais caché qu’il était très critique envers la politique de George W. Bush Jr, le nouveau Président, républicain, des Etats-Unis. On l’a souligné tout à l’heure, son interprétation du Président Bartlet se veut très « libre », volontairement proche d’un homme ordinaire, bien loin du hiératisme que l’on aurait pu craindre. Bartlet est un homme avant tout, tant dans sa manière de réagir aux combats et aux événements qu’il affronte depuis le Bureau Ovale que dans ses rapports avec son « staff ». Mari et père, il s’efforce d’apporter à chaque problème une solution pacifique et réfléchie, ce qui l’oblige à tempérer son caractère impulsif et, il le dit lui-même, volontiers agressif.

Dans l’ombre du Président se tient un homme qui ajoute à la casquette de Secrétaire Général celle de meilleur ami. Leo McGarry, dont le mariage se brise au bout de quelques épisodes, est le père d’une jeune femme de caractère qui sortira brièvement avec l’un des conseillers de la Maison Blanche. Dévoué corps et âme à son travail, il ne s’autorise que de rares écarts et ne s’embarrasse pas de manières, parlant librement au Vice-Président aussi bien qu’au Président lui-même, en haussant le ton si besoin est. Ancien alcoolique ayant suivi une cure de désintoxication pour accoutumance aux médicaments, il sera au coeur d’un débat public lorsque son passé sera indélicatement révélé par un adversaire politique. L’occasion de vérifier l’attachement de son équipe à ce patron irréprochable lorsque viendra l’heure d’affronter les journalistes et l’opinion publique. Car Leo, comme Bartlet, est une figure paternelle « consensuelle », parfois irritant par ses petits travers, disons, mais très politiquement correct et foncièrement honnête. Hors-caméra, l’acteur John Spencer a été l’avocat Tommy Mullany durant quatre ans dans La Loi de Los Angeles et, outre une carrière cinématographique et théâtrale bien remplie, on l’a vu également dans New York District, Miami Vice, Demain à la Une, Lois et Clark ou encore Spenser: For Hire.

Josh Lyman, Toby Ziegler et Sam Seaborn sont à eux trois les « sous-chefs » du bureau de la communication de la Maison Blanche. D’un strict point de vue hiérarchique, Lyman est le second de Leo McGarry, Ziegler et Seaborn les directeurs de la communication du Président. Au premier la gestion au quotidien de tous les petits soucis et gros tracas qu’il vaut mieux résoudre ou court-circuiter avant qu’ils ne créent des remous dommageables à l’image du Président. Aux seconds la responsabilité des discours prononcés par le chef d’Etat et une grande partie des négociations avec l’opposition et les différents groupes de pression qui ne manquent pas de manifester leurs désaccords, voire leur hostilité avouée.

Lyman est le dernier rempart entre l’opinion publique et le Président et, à ce titre, essuie souvent les attaques en règle de l’opposition. Dès le premier épisode, il est symboliquement menacé d’éviction à la suite d’une réplique maladroite lors d’un débat télévisé. Une « gaffe » qui aurait peut-être coûté sa place à un vrai conseiller du Président mais qui permet surtout, ici, d’établir la sincérité du personnage et son aversion pour les compromis. Une qualité qui lui vaut finalement l’estime du Président et fait de lui l’un des protagonistes les plus appréciés du public et de la critique, Bradley Whitford offrant au personnage une interprétation solide mais nuancée. Capable de décontraction mais souvent angoissé, toujours sur le qui-vive, Lyman est aussi un homme de sentiments, bien qu’il s’en défende. Ses échanges réguliers avec sa secrétaire Donna, qui n’a pas, elle non plus, sa langue dans sa poche, sont souvent un régal et les scénaristes lui ont offert également une vie amoureuse en le faisant travailler avec son ancienne compagne, Mandy, puis tomber amoureux d’une collaboratrice occasionnelle interprétée par l’actrice sourde-muette Marlee Matlin (que l’on a vue précédemment dans High Secret City). Côté coulisses, Bradley Whitford est marié à l’actrice Jane Kaczmarek et on l’a vu au cinéma dans L’Homme bicentenaire, Philadelphia, Le Client ou Un Monde parfait. A la télévision, vous l’avez sans doute déjà croisé dans des épisodes d’Urgences, The X-Files ou New York Police Blues.

Sam Seaborn et Toby Ziegler ne sont pas en reste. Le second a peu d’opportunités de dévoiler sa vie privée dans la première saison, parce qu’il semble, comme Leo McGarry, dévoué tout entier à son travail. Il n’y a guère que dans l’épisode « Minimum obligatoire » (20) qu’on le surprend en flagrant délit de jalousie amoureuse avec la députée Andy Wyatt, autour d’une savoureuse tarte aux pommes. Le reste du temps, Ziegler emploie sa science du sarcasme à tenir tête à une hôtesse de l’air ou, plus sérieusement, aux représentants de lobbies encombrants et bornés. Plutôt convaincu de son talent, ce qui ne l’empêche pas d’être accessible au doute, Ziegler est capable de retourner une phrase dans sa tête des jours durant jusqu’à trouver la formule qui entrera le mieux dans la bouche du Président tout en contentant un entourage pas toujours facile. Et s’il lui reste deux minutes, il se placera derrière l’épaule de Sam Seaborn pour faire quelques commentaires pointilleux sur ses écrits. Sarcastique donc, désagréable parfois, exigeant toujours, Ziegler prend également très à coeur sa judaïté, sur laquelle il est volontiers susceptible. Après avoir débuté comme directeur de théâtre, Richard Schiff s’est consacré à sa passion pour la comédie mais en tant qu’acteur cette fois. Au cinéma, il est apparu dans Seven, City Hall (avec Al Pacino), Malcolm X, Le Monde perdu, Deep Impact ou Dr Doolittle, tandis que les téléphiles ont pu le voir dans des épisodes d’Ally McBeal, The Practice, Chicago Hope ou Urgences, autant de séries à la qualité reconnue.

Sam Seaborn, lui, est un peu le candide de la Maison Blanche. Profondément naïf, il couche dès le premier épisode avec une inconnue qui se révèle être une call-girl, ce qui ne manquera pas de causer quelque inquiétude au sein du « staff » du Président, en plus de lui valoir à lui-même quelques soucis sentimentaux. Bien de sa personne (il entretient son corps dans une salle de gym fréquentée par d’autres acteurs du monde politique), Sam a ce côté « grand enfant » qui fait craquer ces dames et laisse croire parfois à ses adversaires politiques qu’il est facilement manipulable. On constate d’ailleurs, dans « Minimum obligatoire » par exemple, qu’il peut en effet être dupe de manoeuvres grossières de la part d’un beau parleur, et que sa naïveté n’a d’égale que son indignation lorsqu’il découvre qu’on s’est moqué de lui ! Le jeune homme n’en est pas moins un redoutable discoureur capable de manier les mots avec, en prime, une réelle compétence, au point de tenir tête aux incontournables lobbies ou aux représentants d’une Armée intouchable. Plusieurs fois, cependant, il est renvoyé dans ses buts par plus fort que lui, un député plus aguerri dans « Laissez Bartlet être Bartlet » (19) ou une commission d’enquête lorsque le passé de Leo McGarry remonte à la surface. C’est à Rob Lowe, connu pour ses prestations dans The Outsiders de Coppola ou Wayne’s World, protagoniste à la télévision de la mini-série Le Fléau, d’après Stephen King, que les producteurs ont confié le rôle, trouvant en lui un formidable ambassadeur de la série puisqu’il a déclaré qu’il avait trouvé là l’un de ses meilleurs rôles.

... ET LES FEMMES

A l’heure des débats sur la parité, il eût été surprenant, toutefois, de ne trouver que des hommes autour du Président ! De fait, tous ces hommes sont entourés de secrétaires qui ne se contentent pas de servir le café ou de taper des mémos pour éviter à ces messieurs les désagréments de la recherche d’archives. On a déjà évoqué Donna Moss, l’assistante de Josh Lyman, qu’incarne à la perfection la blonde Janel Moloney. Femme de caractère qui suit avec intérêt la vie sentimentale de son patron autant que son évolution professionnelle, Donna ne ferme jamais l’oreille à un bruit de couloir et ne se prive pas d’exprimer son scepticisme ou son mécontentement mais s’impose très vite comme une assistante compétente et dévouée. De même la secrétaire du Président, Mme Landingham, qui bénéficie de la respectabilité et de l’immuabilité conférées par l’âge mûr, s’affirme comme une figure sereine mais peu impressionnable, rappelant au Président qu’il doit prendre ses médicaments et le poursuivant au besoin dans les couloirs de la Maison Blanche pour lui faire entendre raison, s’offrant en plus le luxe d’afficher ses préférences lorsqu’elle refuse un biscuit à Toby Ziegler mais en offre un de bon coeur au jeune et charmant Sam Seaborn. Derrière son bureau et ses épaisses lunettes, Mme Landingham fait un peu figure de mamie gâteau, même si son rôle reste secondaire. On rangera dans la même catégorie l’assistante de Leo McGarry, Margaret, dont le titre de gloire (ou de honte) restera peut-être d’avoir mis hors-service le réseau de courrier électronique de la Maison Blanche en envoyant à toutes les secrétaires un mémo sur la valeur calorique des muffins aux raisins !

La « première dame » de la Maison Blanche, après Mme Bartlet elle-même, est cependant C.J. Gregg, porte-parole de la Maison Blanche, à qui revient la délicate mission de ferrailler avec le Quatrième Pouvoir, la presse. Femme nerveuse et plutôt sage dans la vie, C.J. se retrouve ainsi en première ligne dès qu’une rumeur commence à circuler ou qu’un incident se produit dans l’entourage du Président. Une position qui exige la plus grande rigueur dans le choix du moindre mot, comme on le lui rappelle dans « Miminum obligatoire » lorsqu’elle commet « une gaffe de débutante » devant les journalistes. Ceux-ci ne lui facilitent pas le travail en étant parfois mieux informés qu’elle-même, en cas de rumeur voire de crise diplomatique, notamment dans « Lord John Marbury » (11). L’aisance (parfois feinte) de C.J. devant la presse contraste avec sa relative maladresse dans sa vie privée, celle-ci rencontrant d’ailleurs sa vie professionnelle lorsqu’elle accepte de répondre aux avances de Danny Concanon, certainement l’un des journalistes les plus redoutables de Washington, pour qui l’accès à l’information quelle qu’elle soit est un principe sacré. Leur relation ne manquera pas d’être compromise par leurs divergences professionnelles, Concanon se refusant à tenir secret un rapport très compromettant pour le Président, dans « Laissez Bartlet être Bartlet ». Allison Janney, qui prête ses traits à C.J., est née à Dayton, Ohio, comme ses partenaires Martin Sheen et Rob Lowe. Sa carrière avant la série est essentiellement théâtrale et cinématographique. Elle a collaboré notamment à Primary Colors, Six jours Sept nuits, The Ice Storm, Celebrity. Comme Lowe, elle a immédiatement adhéré au script et été enthousiasmée à l’idée de jouer dans la série.

Collaboratrice du Président durant sa campagne, passée ensuite « à l’ennemi » en travaillant pour le Sénateur Russell, Mandy Hampton est une autre figure féminine importante, du moins dans quelques épisodes car le personnage, introduit en fanfare dans le deuxième épisode, ne parviendra pas à trouver sa place dans l’équipe de la série, disparaissant au terme de la première saison. Au départ, le rôle reposait sur le caractère bien trempé de la jeune femme, qui avait partagé la vie de Josh Lyman. Malheureusement, la part des autres protagonistes dans l’action grignotera peu à peu celle de Mandy, reléguée au second plan et réduite à affirmer ses positions, souvent contraires à celles de ses collègues, sans être écoutée. A la fin de la saison, elle s’attire l’hostilité d’une partie de l’équipe lorsqu’est ramené au grand jour le bilan sans concession qu’elle avait dressé du gouvernement Bartlet à l’époque où elle travaillait pour l’opposition.

Les autres femmes de la série sont épisodiques. On a présenté plus haut la femme du Président, Abigail Bartlet, médecin de profession, qui n’apparaît que dans trois épisodes de la première saison. Mentionnons aussi la fille du couple présidentiel, Zoey, étudiante qui sortira avec le jeune conseiller noir Charlie Young, âgé de 21 ans, ce qui occasionnera quelques peurs lorsque le jeune homme sera l’objet de menaces de mort émanant de groupes néo-nazis. Si le jeune homme, bénéficiant de la fougue de sa jeunesse, inclinera à ne pas tenir compte de cette forme extrême d’intimidation, la raison d’Etat le poussera in extremis à rester dans l’ombre. Mallory, la fille de Leo McGarry, sortira pour sa part avec Sam Seaborn mais leur relation n’occupera jamais vraiment le devant de la scène, comme d’ailleurs toutes les relations sentimentales de la série. En revanche, le personnage de Joey Lucas, introduit dans la seconde moitié de la saison, s’imposera comme une figure féminine de premier plan en nouant une idylle (un brin compliquée) avec Josh Lyman.

LA POLITIQUE COMME DIVERTISSEMENT

L’intérêt d’A la Maison Blanche, qui en fait une série humaniste bien plus qu’une affiche de propagande à l’usage du Parti Démocrate, c’est que les choses ne vont pas toujours, et vont même rarement, comme le souhaiteraient les « héros ». Si le Président fait une entrée fracassante, qui met en avant sa force de caractère et sa capacité à gérer les conflits, nous le présentant dès l’abord comme un deus ex machina dont la sagacité et le charisme suffiraient presque à tenir debout la Maison Blanche, il ne faudra guère qu’un épisode pour le faire descendre de son piédestal et le ramener à hauteur d’homme. Tous les conflits ne sont pas aussi faciles à résoudre et la réalité, celle des compromis avec l’ennemi et des victoires à la Pyrrhus, est finalement plus forte que la vision idéale d’un Président clairvoyant ayant réponse à tout. Mais déjà, avant même d’apparaître, le Président est désigné comme plus fragile qu’il n’y paraît : n’a-t-il pas bêtement percuté un arbre en faisant de la bicyclette ? L’incident, qui émeut le « staff » présidentiel tout en remettant à la fin du premier épisode l’intervention du personnage le plus attendu de la série, est donc à l’image de la situation politique dudit Président : on s’en rendra compte petit à petit, l’équipe du Président Bartlet fonce droit dans le mur et ne devra sa survie qu’à un sursaut final, un changement de direction radical pour éviter le choc annoncé. Plusieurs fois au cours de la première saison, les scénaristes nous montreront des réunions houleuses n’aboutissant à rien, des démonstrations impressionnantes d’érudition et de compétence mais qui se heurteront à la résistance des institutions et des mentalités. Citons, parmi d’autres, la conférence de « Laissez Bartlet être Bartlet », où l’un des conseillers secoue l’arbre des différents corps d’armée autour d’un débat sur la place des gays et des lesbiennes dans l’Armée, sans parvenir à récolter le moindre fruit. « Vous n’arriverez à rien », lui dit un très respectable Amiral en aparté après avoir passablement ridiculisé les deux officiers conviés à la réunion. Un Amiral qui sait de quoi il parle puisque la couleur de sa peau fut longtemps un obstacle à l’intégration en milieu militaire et qu’il ne doit son actuelle situation qu’à une évolution des mentalités qui ne s’est pas faite en un jour...

On l’aura compris, la série a beau pousser les portes de la Maison Blanche, symbole du Pouvoir américain, elle n’en conserve pas moins l’universalité propre aux productions de l’Oncle Sam exportées dans le monde entier. Aucun gouvernement au monde ne peut prétendre à la sacralité théâtralisée du Bureau Ovale, pourtant la peinture du milieu politique qu’offre la série possède, au-delà du décor, cette faculté de généralisation qui la rend tout à fait recevable à l’étranger. On ne s’étonnera pas qu’aux Etats-Unis la série ait été analysée du point de vue politique et idéologique, mais de ce côté-ci de l’Atlantique l’intérêt de ces questions est d’ordre culturel plutôt que politique. La réaction serait tout autre si une série française s’avisait de nous montrer les coulisses du pouvoir à Matignon ou à l’Elysée (vaste programme également, cela dit), mais s’agissant de la Maison Blanche on a le droit de ne pas se sentir concerné outre mesure. France 2 n’a pas pris de risque, toutefois, en programmant la série en troisième partie de soirée, et l’on peut comprendre pourquoi, mais peut-être n’a-t-elle pas suffisamment accordé sa confiance à un programme plusieurs fois récompensé outre-Atlantique. La polémique, au demeurant, est secondaire : au moins le respect des horaires annoncés aura-t-il permis au téléspectateur curieux d’enregistrer les épisodes à défaut de veiller jusqu’à une heure du matin ! (Une chance que n’ont plus les fidèles des Envahisseurs ou de La Loi de Los Angeles, soumis à l’anarchie méprisante de France 3.)

La politique, ici, est souvent traitée sur le mode du jeu. Non qu’elle ne soit pas prise au sérieux, mais les combats que mènent les personnages sont déclinés sur le modèle du « on perd ou on gagne », ce qui suffit à les rendre intéressants quand bien même on ne saisit pas toutes leurs implications. Le finale de l’épisode 19, « Laissez Bartlet être Bartlet », est de ce point de vue représentatif : lorsque le Président décide d’abandonner enfin sa réserve et de dire tout haut ce qu’il pense au lieu de céder perpétuellement aux compromis, sa confrontation avec son bras droit est un modèle d’émulation. « Just do it ! » peut s’y lire en lettres d’or et la musique ne se prive pas de souligner à son tour le côté « rockyesque » de la situation. Le Président et son staff remontent sur le ring et ça va saigner ! Qu’on ne se méprenne pas, cependant : il ne s’agit pas de simplifier à outrance les enjeux de la vie politique ni de donner libre cours à un culte du Président à la Air Force One ou Independence Day. Bartlet et son équipe sont loin, très loin même, de remporter toutes les victoires. Dans ce même épisode, la situation est carrément catastrophique puisqu’en une petite semaine le Président et son équipe ont perdu cinq points de satisfaction dans les sondages et que les journaux s’apprêtent à publier un examen sans concession de la Présidence, un an après l’élection de Bartlet. Dans un autre épisode, « La liste finale » (9), un Juge Suprême démocrate juge très sévèrement l’action du Président, accusé d’avoir bradé les espoirs de ses électeurs dès le moment où il a franchi les portes de la Maison Blanche. Plus importante que le programme du Parti Démocrate, c’est ici la fidélité d’un homme à ses principes qui est en jeu, autant que sa capacité à satisfaire les attentes dont il est le dépositaire.

LES LIMITES DE LA SERIE

C’est là aussi, cependant, ce qui fait aux yeux de certains critiques la faiblesse de la série. Nous citions La Loi de Los Angeles au début de ces pages : la comparaison permet de mieux voir où A la Maison Blanche pèche par défaut d’audace. Beaucoup d’épisodes de La Loi de Los Angeles, du moins dans les premières saisons, ont le courage de poser de vraies questions et d’y apporter sinon une réponse du moins un constat d’échec qui laisse un goût amer et ne cède pas à un idéalisme rassurant, meilleur moyen de désamorcer le débat et de tuer la réflexion. Or, cet idéalisme de fiction est souvent présent dans A la Maison Blanche, et particulièrement dans le personnage du Président, qui conservera toujours cet aspect ambigu de sa première apparition. Lorsqu’un navire se retrouve piégé au coeur d’une tempête dont il n’a aucune chance de réchapper, le Président n’hésite pas à abandonner un dîner officiel pour parler à la radio avec un matelot terrifié, lui promettant de demeurer à ce poste tant que la radio fonctionnera. Près de lui, son épouse lui serre la main en lui rappelant qu’il ne peut pas tout faire. Cette impuissance du chef d’Etat devant les éléments naturels a quelque chose d’émouvant, sans doute, mais surtout de terriblement cliché. Le genre de situation qui serait plus à sa place dans Air Force One que dans la série « réaliste » que l’on est en droit d’attendre en visionnant le premier épisode d’A la Maison Blanche (encore qu’Harrison Ford finirait par sauver le navire du typhon...). De même, le sens du spectacle l’emporte dans une scène de « La maladie du Président » (12) où le chef d’Etat s’écroule dans son bureau, terrassé par une maladie gardée secrète. Défini comme une figure paternelle et volontiers paternaliste, le Président n’est plus tant le Numéro Un d’un gouvernement qu’un chef de famille dont la santé est une question émotionnelle bien plus que politique.

Ajoutons à cela que les dilemmes rencontrés par ces hommes et ces femmes du Président restent souvent théoriques, alors que les avocats et les policiers des deux autres séries sont en contact direct avec des êtres en souffrance. Surtout, leurs actions et leurs décisions ont des conséquences directes sur des êtres réels, alors que les choix d’A la Maison Blanche sont avant tout des choix politiques. Dans « Le jour des poubelles » (13), la responsable des relations avec la presse, C.J. Gregg, doit même prendre la décision de renvoyer chez eux les parents d’un jeune homosexuel assassiné, parce que la position du père pourrait nuire au Président lors d’une rencontre avec les journalistes : on ne peut pas mieux tenir à distance les rigueurs de la confrontation directe !

Une journaliste du New York Times écrivait ainsi qu’A la Maison Blanche était l’une des séries plus prometteuses de la rentrée 1999... et l’une de ses plus grosses déceptions. Et c’est bien cet idéalisme qu’elle mettait en ligne de mire, accusant la série de rester en deçà du territoire qu’elle pouvait explorer. Non que les scénarii reculent systématiquement devant les prises de position - on entend ainsi condamner l’utilisation des armes à feu et critiquer le caractère raciste de certaines lois américaines - mais celles-ci constituent ou bien l’arrière-plan de l’intrigue ou bien le thème d’une partie qui se joue surtout avec des mots, sans que l’on ressente l’urgence d’une politique ou les implications humaines du débat. La politique reste ainsi un cadre au lieu d’être un enjeu, ce qui n’enlève rien à l’intérêt que l’on prend au devenir des personnages mais peut décevoir ceux qui attendent une série « engagée ». C’est là un choix, cela dit, celui d’Aaron Sorkin qui souhaitait aborder ce milieu en auteur, non en politique. Comme toujours, à chacun de se faire une opinion !

/image%2F1193503%2F20140814%2Fob_c1a120_ass3.jpg)