un article de Thierry Le Peut

paru dans Arrêt sur Séries n°8 (épuisé)

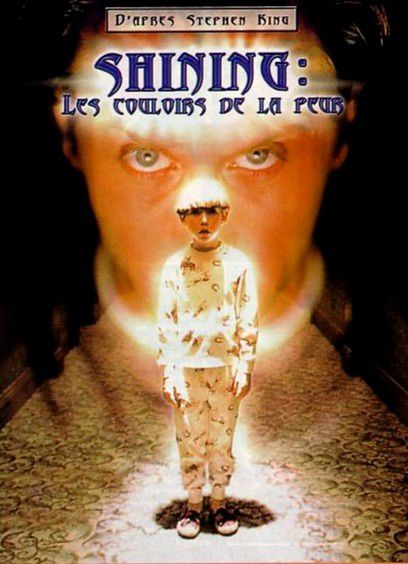

C’est l’adaptation de Carrie par Brian De Palma, en 1976, qui marqua le début de la King-mania sur écran, le grand et le petit se disputant les faveurs (et le potentiel fédérateur) de celui qui s’est imposé depuis comme le « maître du fantastique ». Carrie est une réussite, qui fait connaître autant Stephen King que Brian De Palma, les univers des deux hommes présentant quelques points communs significatifs. Par la suite, les adaptations de ses histoires ne feront pourtant pas toujours sourire le King, souvent insatisfait, volontiers critique, désireux surtout de ne pas laisser son oeuvre lui échapper et d’avoir son mot à dire dans l’élaboration des « produits dérivés » que constituent les adaptations. Quand Stanley Kubrick réalise « son » Shining en 1980, il écarte délibérément l’écrivain du travail de scénarisation et ne le consulte que du bout des lèvres, préférant mettre en images sa propre interprétation du roman. Le film est un succès critique et consacre Jack Nicholson, future super-star, au point que Shining reste associé à sa visualisation cinématographique et en particulier au visage dément de Nicholson brandissant une hache. King, lui, se lamente dans son coin et accuse Kubrick d’avoir réalisé un film intellectuel qui ne respecte pas le roman. Pendant quinze ans, il restera sur cette impression de trahison, nourrissant le secret désir d’adapter lui-même son histoire, fidèlement cette fois. Et c’est ce qu’il fait, en 1997, vingt ans donc après la sortie du livre, dans une mini-série plusieurs fois nominée et récompensée par un Emmy et un Saturn Award pour son acteur principal. Diffusée sur ABC en avril 1997, The Shining est une mini-série de trois heures déjà programmée deux fois par TF1, produite et écrite par King himself. Et contrairement à ce qu’on a pu lire dans la presse, c’est une adaptation plutôt réussie.

En 1997, le temps des lamentations est fini. Le cinéma s’est emparé, avec plus ou moins de réussite, de bon nombre des romans de Stephen King (ou de son alter ego littéraire Richard Bachman), qui a lui-même signé en 1992 le scénario de La Nuit déchirée (Sleepwalkers), mis en scène par Mick Garris. A l’instar de Sir Hitchcock en un autre temps, le King se fait maintenant une spécialité d’apparaître dans ces adaptations sur lesquelles plane l’ombre de l’écrivain. La sortie en 1994 de Le Fléau, sous forme de mini-série « fleuve », a fait sensation et le petit écran se révèle le medium privilégié pour adapter les écrits du Maître, construits sur la durée. Budget confortable, réalisation soignée, casting somptueux (Gary Sinise et Rob Lowe entre autres), Le Fléau, par son succès populaire, devait donner l’impulsion à une série d’adaptations conçues sur le même modèle. La Tempête du siècle, en 1999, allait marquer une nouvelle étape de cette politique : Stephen King en écrivit le scénario spécialement pour la télévision, contrôlant le processus de création et la réalisation, confiée à l’ancien cascadeur Craig R. Baxley.

retour aux sources

L’adaptation de Shining en 1997 s’inscrit dans cette conquête progressive de la petite lucarne par Stephen King. Revanche de l’écrivain sur le cinéaste « perso » qui avait vampirisé son oeuvre dix-sept ans plus tôt, la mini-série reprend la base du roman, qu’elle suit scrupuleusement. Le héros n’est plus Jack Torrance, l’écrivain maudit dont l’esprit subit les assauts des fantômes de l’Hôtel Overlook, mais son fils Danny, l’enfant-lumière, que ses dons paranormaux exceptionnels désignent comme la proie innocente des forces maléfiques établies dans l’hôtel. La trame des téléfilms est fidèle à celle du roman, qu’elle suit pas à pas, déplaçant ici un épisode, explicitant là ce que le livre se contentait de suggérer, mais reprenant l’essentiel des dialogues et dupliquant chaque étape de l’histoire. Exit l’acteur vampirique de l’interprétation kubrickienne, aux accessoires sa hache vengeresse : le Jack Torrance de cette nouvelle adaptation retrouve l’instrument utilisé par le personnage du livre, un maillet de croquet que King se plaît à faire apparaître en leitmotiv dès le début de l’histoire, préparant avec insistance le dénouement violent. Oubliée, aussi, la traque dans les haies labyrinthiques de l’Overlook, au terme de laquelle Nicholson finissait congelé : Jack Torrance renoue avec la conclusion du roman, qui se déroule dans les sous-sols de l’hôtel, où la rédemption dans les flammes remplace la congélation.

Le visionnage « livre en main » de cette mini-série se révèle un exercice des plus distrayants. On s’amuse ainsi à relever les légers écarts du scénario, notamment lorsque la caméra se fait démonstrative là où le livre explorait les pensées et les états d’esprit des personnages. Un exemple, plutôt anecdotique : lorsque Danny fait à Dick Hallorann la démonstration de ses pouvoirs, lors de l’arrivée à l’Hôtel Overlook, il dégage une énergie telle qu’elle fait voler en éclats l’un des feux de voiture de Hallorann, un détail absent du roman. On a pu reprocher aux téléfilms de détruire la subtilité du livre par de telles explicitations mais il est difficile, dans une adaptation en images, de ne pas reporter sur celles-ci ce que les mots suffisaient à traduire sans effets superflus. Ainsi de l’exploration par Jack Torrance d’un débarras dans lequel on a entreposé des documents divers, en particulier des coupures de presse relatant le passé de l’hôtel. Dans le roman, Jack est littéralement absorbé par ces documents qui révèlent des péripéties sanglantes, et l’irruption de sa femme Wendy éveille en lui un sentiment de culpabilité qui fait remonter une rancoeur sous-jacente à l’égard de Wendy, celle de l’ancien alcoolique rendu furieux par les soupçons qu’il sent peser sur lui, culpabilité qui tourne en lubricité tandis que le couple s’éloigne des documents, vivement cachés par Torrance. A l’écran; King donne une autre portée à la scène, moins axée sur la psychologie du personnage et davantage sur les forces maléfiques qui commencent à se révéler autour des locataires de l’hôtel. Des bruits, des voix, le sentiment d’être observé remplacent les démons intérieurs de Jack Torrance, extériorisant clairement la menace.

une adaptation inégale mais convaincante

C’est l’une des différences majeures entre la mini-série et le film de Kubrick : l’occupation de l’hôtel par des fantômes est ici bien réelle, alors que les esprits de Kubrick semblaient issus des cerveaux de Jack et de son fils Danny. Les téléfilms n’évitent pas quelques effets « grand-guignolesques » en montrant les « occupants » tels qu’ils sont censés être, livides et en état de décomposition avancé, mais ces plans sont minimes et ne font jamais basculer l’histoire dans le ridicule. Le visage déformé de Jack Torrance au summum de sa folie, ensanglanté, terreux, cadavérique, parvient même à faire naître un frisson de terreur. Difficile bien sûr de ne pas le comparer à la figure démente de Nicholson mais celui-ci finissait lui-même par tirer le film de Kubrick vers un grand-guignol un tantinet dérangeant. On regrettera aussi, dans la réalisation de Mick Garris (déjà réalisateur de Le Fléau et de La Nuit déchirée au cinéma), l’effet un peu trop attendu qui ferme la visite de Danny dans la chambre 217 : ces deux mains qui s’abattent sur les épaules de l’enfant et le happent littéralement dans la chambre ont quelque chose de convenu, mais le roman lui-même, après tout, achevait cet épisode sur une scène largement démonstrative : « ... deux mains puantes, tuméfiées, suintantes de l’humidité des années, se refermèrent doucement autour de son cou et le forcèrent à se retourner et à regarder dans les yeux le visage violacé de la mort. » (Shining, éd. J’ai Lu, 1991, p. 286 (traduction de Joan Bernard)

Dès le début, l’Overlook est désigné comme le réceptacle de forces invisibles. La musique, de lents travellings au ras des objets, des gros plans prolongés, de fréquentes plongées ou contre-plongées le signalent sans arrêt mais aussi, plus explicites, des objets qui s’animent tout seuls, des portes qui s’ouvrent et se ferment entre des pièces désertes, une chaise qui tombe. Ces plans sont constants et imposent au téléspectateur une lecture évidente, sans le mystère qui présidait à la narration du film de Kubrick. Mais ils constituent aussi une ponctuation cinématographique qui souligne le « déjà làé pour amplifier l’attente, promettant dès les premiers plans ce que chacun est venu chercher. Taquine, Hélène Marzolf soulignait dans sa critique de Télérama, n°2638, que, « à force de voir les portes se refermer toutes seules derrière les héros, on finit bien par comprendre qu’il va se passer quelque chose ! » Sans doute, mais peut-on prétendre qu’il existe le moindre effet de surprise ? A-t-on besoin de préparer le dénouement comme si personne ne savait ce qui allait se produire alors que l’histoire est plus connue du téléspectateur moyen que celle de Titanic ?

Là où certains dénoncent la platitude de la mise en scène de Mick Garris, on reconnaîtra pourtant un savoir-faire certain dans la mise en place d’une conclusion parfaitement connue, non pas prévisible mais d’ores et déjà connue. Au cinéma, certes, on pourrait crier au navet et charger d’anathèmes un réalisateur capable d’utiliser des ficelles aussi grosses. Mais l’objet de la mini-série n’est clairement pas de faire preuve de créativité. Dans chaque plan on sent la présence de King, par une sorte de malin plaisir à employer les poncifs du genre, sans honte mais pas davantage de prétention : les portes qui s’ouvrent et se ferment, les cadrages, le juke-box qui se met tout seul à jouer de la musique, les images en noir et blanc surgies du passé, rien de tout cela n’est nouveau et on aurait certainement pu insuffler un peu de surprise, d’inattendu, à ce plat réchauffé. Pourtant, cet amalgame de scènes attendues fonctionne relativement bien, non parce que la réalisation a du génie mais parce que l’histoire est solide et se suffit à elle-même. Hélène Marzolf conclut à l’ennui profond de la première partie : on est libre de lui refuser ce jugement lapidaire. La première partie, certes moins « choc » que la seconde, se laisse malgré tout regarder avec intérêt.

C’est même la seconde partie, débarrassée de l’alibi de l’exposition, qui souffre le plus de ce côté préfabriqué. D’un point de vue formel, on peut découper grossièrement la première partie en trois actes : dans le premier, personnages et décor nous sont présentés, jusqu’à l’installation à l’Hôtel Overlook ; dans le deuxième, les premiers événements curieux se succèdent, autour principalement d’un nid de guêpes (comme dans le roman) ; le troisième, enfin, précise la menace en reprenant, là encore, les étapes majeures du livre. Danny s’approche de la chambre 217, malgré les mises en garde de Dick Hallorann à la fin du premier acte, Jack devient menaçant (et la scène qui l’oppose à son fils juste après l’escapade dans le couloir de la 217 éclaire très bien un Jack ayant déjà mis un pied dans la folie), le mot REDRUM apparaît pour la première fois en lettres de sang sur le mur de la chambre de Danny. Lorsque le premier téléfilm se referme, Danny entre dans la 217 et un Jack dément met en pièces la radio de l’hôtel, seul lien avec le monde extérieur. Le second téléfilm, abstraction faite des coupures publicitaires, s’offre comme un seul acte d’une heure trente décrivant la folie progressive de Jack et la manifestation explicite des fantômes de l’Hôtel Overlook. Du coup, les étapes de cette montée graduelle de la tension apparaissent comme des épisodes parfois mal liés entre eux, comme des passages obligés tirés du livre mais auxquels il manque une identité propre à l’adaptation.

Finalement, le Shining 1997 se présente bien plus comme une adaptation littéraire en images que comme une véritable adaptation cinématographique. Stephen King y répare en quelque sorte la « trahison » orchestrée à ses dépens par Stanley Kubrick en 1980 et offre, à lui-même autant qu’au public, une version fidèle de son roman mise en images par un collaborateur de plusieurs années, Mick Garris, dont il n’avait à craindre aucune velléité de lèse-majesté. Si le résultat n’est pas sans défaut, précisément par sa subordination totale au roman, on ne peut du moins pas lui reprocher de trahir l’oeuvre du Maître. Parfaitement rodée, la montée en puissance a un côté implacable que l’absence de surprise véritable contribue à accentuer. On attend le dénouement avec un sentiment de supériorité sur les personnages, qui comme dans un conte de fée se dirigent vers un destin tragique sans tenir compte des avertissements répétés, voire en les transgressant allègrement. Le jeu des acteurs, tous à leur place, permet de donner vie à des situations connues et fait oublier le spectre encombrant de la version de Kubrick. Si donc on ne crie pas au chef d’œuvre, on reconnaît tout de même en cette nouvelle version un produit convaincant emballé par une équipe qui avait déjà fait ses preuves sur Le Fléau.

Avec un budget annoncé de 25 millions de dollars, King et Garris avaient de quoi s’offrir une finition soignée. Notamment la location de l’Hôtel Stanley, à Estes Park dans le Colorado, qui figura l’Overlook. Un choix tout sauf anodin puisque cet hôtel est celui-là même qui inspira à King son roman : venu y séjourner avec sa petite famille dans le but d’écrire au calme, il put profiter de la tranquillité absolue de la morte saison. La solitude relative de ces vacances à la neige est aujourd’hui le coeur de Shining, avec quelques ajouts de la part du Seigneur de la Littérature Fantastique (c’est un peu lourd mais on a déjà utilisé deux fois l’expression Maître du Fantastique...).

Côté distribution, on saluera les prestations réussies de tous les acteurs principaux. Première à figurer au générique, Rebecca De Mornay, 35 ans en 1997, a été vue dans plusieurs séries (elle est Elaine Nichols dans la sixième saison d’Urgences) mais peut s’enorgueillir de ses apparitions sur grand écran, de Risky Business et Runaway Train en 1983 et 1985 aux plus récents Trois Mousquetaires en 1993 (elle est Lady DeWinter). Elevée en France, ayant fait ses études en Angleterre, la comédienne continue de partager son travail entre télévision et cinéma. Sa prestation dans Shining est à la fois discrète et adaptée, surtout dans la seconde partie où l’évolution de son personnage lui permet de se donner davantage.

Steven Weber, 36 ans au moment du tournage, a débuté en 1984 dans un téléfilm intitulé Pudd’nhead Wilson, puis il figure dans The Flamingo Kid et, en 1987, dans Hamburger Hill qui raconte un épisode de la guerre du Viêtnam. Entretemps, il est apparu dans le soap As the World Turns. Partenaire de Michael T. Weiss dans Jeffrey, il figure aussi au générique de Leaving Las Vegas en 1995. Sa performance, si elle n’éclipse pas celle de Nicholson, se montre à la hauteur de l’histoire, notamment dans les scènes finales, face au jeune Courtland Mead. Weber a d’ailleurs été récompensé par un Saturn Award en 1998, en qualité de meilleur acteur de genre à la télévision.

Courtland Mead, alors âgé de neuf ans (il en a eu dix le 19 avril 1997), n’était plus un débutant lorsqu’il se vit confier le rôle de Danny Torrance, l’enfant-lumière. Deux ans plus tôt, il était encore le petit Phillip Chancellor McNeil dans Les Feux de l’amour, qui lui valut d’ailleurs d’être nominé trois fois et récompensé en 1995 par un Young Artist Award. Il en recevra deux autres, l’un en 1997 pour le téléfilm What Love Sees, l’autre en 1999 pour Emma’s Wish. Un beau début quand on sait que ses nominations incluent également un rôle dans la sitcom Kirk (avec Kirk Cameron), une apparition dans New York Police Blues (dans le rôle de Kirk Kirkendall dans les saisons 6 et 7) et sa contribution à Shining en 1997. De là à tenir un futur Haley Joel Osment, il n’y a qu’un pas. Dans Shining, en tout cas, le jeune comédien assume à merveille le rôle principal, malgré plusieurs scènes difficiles. Mention Excellent.

Le casting offre aussi une place essentielle à Melvin Van Peebles, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur inégal, auteur en 1971 d’un document sur la vie dans les quartiers noirs, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song et père de l’acteur Mario Van Peebles que l’on a vu notamment aux côtés de Clint Eastwood dans Le Maître de guerre et à la télévision dans Sonny Spoon. Succédant à Scatman Crothers engagé par Kubrick, Van Peebles campe un Dick Hallorann tout à fait respectable. Autre « star » ayant prêté son modeste concours à la production, Elliott Gould, un ancien de MASH au cinéma, qui apparaît dans le rôle du gérant de l’Hôtel Overlook au début de la première partie. Citons enfin Pat Hingle, partenaire de Clint Eastwood dans Pendez-les haut et court et L’Epreuve de force, vu par ailleurs dans plusieurs séries télé (dont Les Rues de San Francisco et Magnum).

Bien sûr, Stephen King lui-même n’a pu s’empêcher de figurer dans un petit rôle, celui de Cage Creed, le leader du groupe de musique qui se produit au bal masqué des fantômes (les Kingphiles noteront au passage que Creed est aussi le nom d’un enfant dans Simetierre). On remarque aussi quelques figurants inattendus, même s’ils n’en sont pas à leur première incursion dans le monde de King : les réalisateurs Sam Raimi et Frank Darabont qui incarnent respectivement un pompiste et un médecin. A l’époque, Darabont avait dirigé Les Evadés, d’après une nouvelle de King, et s’apprêtait à récidiver avec La Ligne Verte.

Diffusée en avril 1997 sur ABC, en trois parties (TF1 l’a découpée en deux segments d’une heure trente chacun), Shining a remporté plusieurs récompenses dont un Emmy Award pour les équipes du maquillage et du son. En plus de nominations pour le montage de l’épisode 3 (Patrick McMahon), le casting (Lynn Kressel), la prestation de Courtland Mead et l’Emmy de la meilleure mini-série. En France, c’est le 5 août 2000 que TF1 diffuse pour la première fois les deux téléfilms, un samedi soir de 21 h à minuit (c’est approprié). Elle les a rediffusés le jeudi 5 juillet 2001, en deuxième partie de soirée.

DISTRIBUTION : Rebecca De Mornay (Wendy Torrance), Steven Weber (Jack Torrance), Melvin Van Peebles (Dick Hallorann), Will Horneff (Tony), Elliott Gould (Stuart Ullman), Pat Hingle (Bill Watson), Courtland Mead (Danny Torrance), Cynthia Garris (la femme du 217), Micky Giacomazzi (serveur), Tomas Herrera (George Hatfield), Tim Perovich (joueur de croquet), Kenn Solomon (joueur de basket), John Durbin (Horace Derwent), Jan Van Sickle (Al Shockley), Peter Boyles (‘AA Member’), Dan Bradley (garde du corps 2), Lou Carlucci (garde du corps 1), Bertha Lynn (présentatrice télé), J. P. Romano (premier serveur), David Sosna (Gene), David Zambrano (Mitch), Mick Garris (Hartwell), Shawnee Smith (serveuse), Ron Allen (présentateur météo de la télé), Richard Beall (agent aéroport), Stanley Anderson (Delbert Grady), Joyce Bulifant (employée aéroport), Wendelin Harston (employé location de voitures), Lois Hicks (libraire), Stephen King (Cage Creed), Billie McBride (la principale), Sam Raimi (Howie le pompiste), Lisa Thornhill (la fille qui ressemble à Rita Hayworth), Frank Darabont (Dr Daniel Edwards), Christina Faust (la femme qui hurle), Peter James (le fantôme priant), Roger Baker (l’homme-chien), Richard Christian Matheson (tueur 1), Richard Peterson (tueur 2), David J. Schow (fantôme 1), Preston Sturges (fantôme 2).

PRODUCTION : Réalisé par Mick Garris. Ecrit par Stephen King d’après son roman. Prod. exécutif: Stephen King. Prod.: Mark Carliner. Prod. superviseur: Elliot Friedgen. Prod. associée: Laura Gibson. Musique de Nicholas Pike. Photo: Shelly Johnson, Dan Devine (2nde équipe). Montage: Patrick McMahon assisté de Chad O. Mochrie. Casting de Lynn Kressel. Production designer: Craig Stearns. Dir. artistique: Randy Moore. Décors: Ellen Totleben. Costumes de Warden Neil. Dir. de prod.: Robert Birnbaum, Robert Del Valle. Assist. réal.: David O. Sosna, Peter Merwin. Coord. de prod.: Yvonne Yaconelli. Superv. costumes: Randall Thropp, Nancy Butts Martin. Maquillage: Bill Corso, Tracey Levy, Douglas Noe. Coiffures: Tim Jones, Lisa Marie Rosenberg. Accessoiriste: Tim Perovich. Chef d’équipe: Robert Lee Robinson. Superv. montage son: Thomas DeGorter. Mixage: Richard Schexnayder, Don Digirolamo, Elmo Ponsdomenech, Larry Stensvold. Montage musique: Michael Jay, Stan Jones. Effets spéciaux: Lou Carlucci. Superv. effets visuels: Boyd Shermis. Coord. cascades: Dan Bradley. Superv. script: Larry K. Johnson. Couleur: Laboratoire 4MC. Voix françaises: Jean-Claude Sachat, Antoine Nouel, Micky Sebastian, Bernard Tiphaine, Robert Pestel, Thierry Bourdon, Marc Cassot, Michel Prud’homme. ©1997 Lakeside Productions.

/image%2F1193503%2F20140814%2Fob_c1a120_ass3.jpg)